di Luisa Motolese, già Presidente di sezione della Corte dei conti

“Il mito dei miti: la giustizia”, è il titolo di un saggio scritto da Carla De Pascale che compie una ricca analisi storica e filosofica mostrando come il concetto di giustizia sia stato al centro del pensiero occidentale evolvendosi in risposta alle sfide sociali politiche ed etiche di ogni epoca[1].

Il testo offre una panoramica completa delle principali teorie della giustizia, evidenziando la complessità e la rilevanza della nozione nel dibattito contemporaneo[2].

Il primo filosofo ad occuparsi di giustizia fu proprio Platone che la identificò nel principio ispiratore della Repubblica. Accanto alla giustizia altre virtù dovevano ispirare i cittadini della Polis, dotati di caratteristiche per cui ogni individuo ha un ruolo da svolgere; ogni classe ha una virtù sua propria: i governanti hanno la sapienza, coloro che hanno compiti di difesa e di guerra il coraggio, infine la temperanza che è la virtù di tutti i componenti della polis. Per Aristotele a queste virtù si aggiunge la prudenza che deve essere propria dei governanti.

Gli stoici e poi Tommaso D’Aquino sottolinearono altresì il rapporto fondamentale tra giustizia e diritto naturale, inaugurando un filone di pensiero che giunge fino al giusnaturalismo moderno.

Sempre in età moderna con Machiavelli ed Hobbes la giustizia diventa obbedienza alla volontà del sovrano. Leibniz critica l’identificazione della giustizia con la volontà del più forte e propone una concezione di giustizia basata sulla ragione ed amore per l’umanità.

Rousseau e Locke parlano di “contratto sociale” dove i diritti naturali vengono tutelati attraverso il patto sociale.

Poi in epoche via via più vicine la giustizia verrà considerata alla luce della separazione tra ambito morale e giuridico (Kant ed Hegel) e sarà intesa come giustizia sociale in Marx – strumento per superare le disuguaglianze di classe – o concepita come ciò che può aumentare la felicità, il benessere e le opportunità reali degli esseri sensibili (Rawls, Sen, Nussbaum)[3].

Il concetto di giustizia è un’idea od addirittura mito?

Nelle differenti teorie elaborate nel corso dei secoli ed analizzate nel testo si ha l’impressione che la soluzione di volta in volta trovata sia più che altro una costruzione ideale escogitata per dare risposta a ciò che risposta non ha.

La giustizia si configura come un mito fondativo della civiltà occidentale, un ideale che guida la società ma che sfugge ad una definizione unica.

La giustizia è un concetto complesso e dinamico che richiede riflessione per garantire che i principi teorici siano tradotti in realtà concreta e tangibile per tutti.

L’incontro odierno è l’occasione per parlare concretamente di giustizia in Italia ed in particolare per illustrare le funzioni della Corte dei conti, la cui attività, come avremo modo di vedere, è un fondamentale presidio di democrazia.

L’istituzione della Corte dei conti risale al 1862 grazie alla legge n. 800 dello stesso anno.

Il nuovo organo finalizzato ad assumere la funzione di vigilanza sulle leggi di spesa e di giudice dei conti rappresentava il risultato della trasformazione della Camera dei conti del Piemonte con contestuale abolizione delle magistrature di controllo degli stati preunitari esistenti ed attive nelle sedi di Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

La Corte fu fortemente voluta da Cavour che ne tracciò le linee fondamentali in una storica relazione caratterizzata dal monito secondo cui “è assoluta necessità concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile”.

Queste preoccupazioni di dotarsi di una magistratura finanziaria nascevano anche e soprattutto dalla circostanza che il bilancio del nascente Stato italiano era profondamente in deficit (a causa della partecipazione alla guerra di Crimea dello Stato piemontese), tanto che il giudizio di parificazione per motivi di opportunità fu svolto per la prima volta dopo il 1865 a Firenze, dove la capitale era stata nel frattempo trasferita, e non a Torino.

Durante il periodo liberale appartennero alla magistratura contabile eminenti esponenti della politica e della cultura.

Il primo Procuratore Generale della Corte dei conti Augusto Duchoquet era stato Ministro di Grazia e Giustizia nel Granducato di Toscana, Antonio Scialoja, protagonista delle lotte politiche e risorgimentali, economista, Ministro delle Finanze e della Pubblica Istruzione, Francesco Ferrara, fondatore della scienza economica italiana e Giovanni Giolitti che fu segretario generale dell’Istituto dal 1877 al 1882.

Nelle Memorie della mia vita (la sua autobiografia) Giolitti ricordò la sua esperienza in Corte in questi termini:

“Quel lungo lavoro ed il controllo di tutti i decreti è stato per me una educazione amministrativa efficacissima, mettendomi a conoscenza di tutto il meccanismo dello Stato”.

I primi cinquanta anni di attività dell’Istituto furono caratterizzati da una certa stabilità ed in tutti i passaggi ordinamentali, dal liberale al corporativo al repubblicano, è stata sempre confermata la titolarità congiunta del controllo e della giurisdizione.

Dalla sua istituzione ad oggi La Corte ha acquisito sempre maggiori competenze tanto da essere definita come garante imparziale dell’equilibrio dell’economia e della finanza pubblica.

Una descrizione sintetica delle funzioni svolte dalla Corte ce la fornisce direttamente la Costituzione agli artt. 100 e 103: controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo, quello successivo sulla gestione del bilancio dello stato, partecipazione, nei casi e nelle forme previste dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria, riferendo direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito.

A questa si affianca la funzione giurisdizionale come delineata anch’essa dall’ art. 103 Cost. che conferisce alla Corte la giurisdizione in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie previste dalla legge.

Nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione sono intervenute profonde trasformazioni nell’organizzazione e nelle funzioni amministrative che hanno interessato anche gli aspetti finanziari e di spesa incidendo fortemente sui compiti dell’Istituto. A quest’ultimo è stato richiesto un grande sforzo di adeguamento ed ammodernamento – sempre in fieri – per soddisfare richieste continue di controlli efficaci e di un esercizio corretto della giurisdizione di responsabilità.

Nel corso degli ultimi trenta anni tra le funzioni attribuite rientrano: un controllo di tipo generale sulla copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, la certificazione dei costi derivati da contratti collettivi, il controllo di gestione, la funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo, il controllo sugli enti locali e quelli del servizio nazionale per il rispetto obblighi posti dal patto di stabilità, la parificazione dei rendiconti regionali, la impugnabilità delle deliberazioni di controllo.

Allo stato attuale la Corte dei conti sta affrontando un progetto di riforma che contiene una serie di modifiche in materia di funzioni di controllo, consultive e di responsabilità (ddl Foti).

Il tema è stato oggetto di grande attenzione nell’ intervento del primo presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi a Roma nel febbraio 2025.

Dalla relazione orale del Primo Presidente e da quella del Procuratore generale emergono alcuni dati interessanti: a fronte di 47.739 denunce pervenute nel 2024 (da parte di pubbliche amministrazioni, da parte di altri plessi magistratuali, privati, uffici di controllo) più di 18 mila sono state archiviate immediatamente (così confermando il trend del 2023 con mille atti di citazione a fronte di più di 22 mila fascicoli archiviati con un rapporto del 4, 47%).

Anche il dato delle somme recuperate all’erario è in crescita rispetto al 2023 e si attesta ad € 133.013.470,96, ed a € 407.682.310 negli ultimi quattro anni.

Sono dati che fanno riflettere e tali per cui la Corte dei conti non dovrebbe essere percepita come intralcio all’ azione di governo ma come contributo importante per comprendere dove intervenire per migliorare il funzionamento della macchina pubblica.

Carla De Pascale nel testo citato “Il mito dei miti” avrebbe voluto, per sua stessa ammissione, concludere con una citazione di Pascal ma ha ritrovato citazioni dello stesso Pascal nel volume di Zagrebelsky (La Legge e la sua giustizia) ed ha quindi terminato le sue valutazioni con una citazione di Zagrebelsky:

“Il diritto può essere un acritico e cieco strumento di dominio ma può anche – più o meno faticosamente – riuscire a corrispondere alle aspettative di giustizia”.

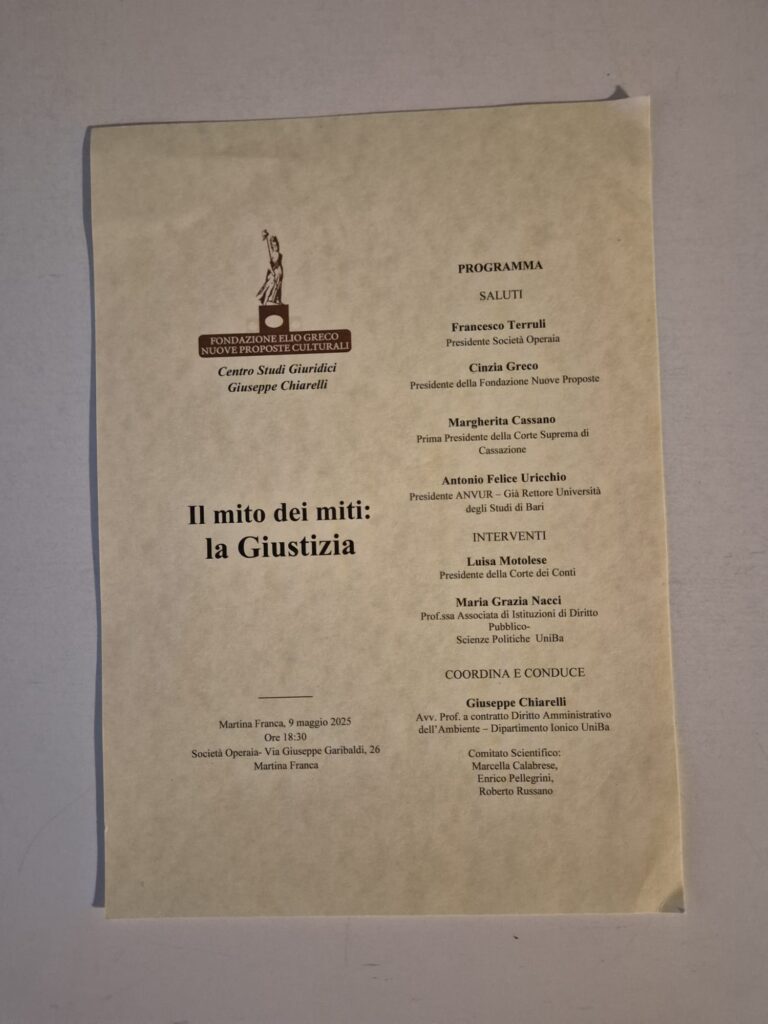

[1] Relazione svolta in occasione dell’incontro di studi tenutosi a Martina Franca il 9 maggio 2025 alla Società operaia, organizzato dalla “Fondazione Elio Greco Nuove Proposte Culturali”.

[2] Carla De Pascale è Professoressa ordinaria di Storia della filosofia presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

[3] Marta Nussbaum è l’unica donna citata nel testo. È una filosofa statunitense, studiosa di filosofia greca e romana, di etica, di femminismo e diritti degli animali.