di Salvatore Sfrecola

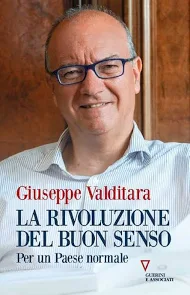

Conosco da anni Giuseppe Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito, da quando Senatore frequentava Palazzo Chigi e con lui è stata una immediata intesa sui valori, civili e spirituali. Sarà perché, da giurista, riconosco in lui un illustre studioso di quel diritto romano che è alla base della nostra civiltà giuridica. Sarà perché l’ho visto battersi sui valori della Costituzione e della libertà. E, infatti, dedica questo suo libro, “La rivoluzione del buon senso. Per un paese normale” (Guerini e Associati, Milano, 2025, pp. 160, € 19,00) a suo padre “uomo libero”. Avrebbe certamente potuto dire molte altre cose del papà, della sua attività professionale, del suo ruolo di padre. Ha preferito dire “uomo libero”, espressione che ritorna nel pensiero di chi crede nei valori dell’Occidente liberale, come questo giornale che richiama, sotto la testata, un motto di Leo Longanesi “non manca la libertà, mancano gli uomini liberi”. Perché la libertà è un valore che, anche quando non è giuridicamente tutelato, abbiamo sempre dentro di noi che siamo liberi se tali ci sentiamo e così ci comportiamo.

Ecco dunque che Valditara affronta quest’idea di un paese normale, che sembra un concetto semplice, ma va definito. E lui s’impegna a definirlo sulla base di elementi di carattere ordinario. “Un Paese normale – dice in apertura del Capitolo I – esprime una forza tranquilla: è la forza che garantisce benessere e sicurezza all’interno, autorevolezza all’esterno”. Ed aggiunge, “chiarisco subito cosa intendo per normalità: ciò che nelle epoche storiche mature, evolute e presso i Paesi liberali viene ritenuto conforme a ragionevolezza, che è d’altro canto e non a caso un fondamentale principio interpretativo della nostra giurisprudenza costituzionale. La ragionevolezza parte dalla considerazione della realtà, sa farci i conti, non la rifiuta in nome dell’ideologia o comunque di verità assolute fondate sul pregiudizio politico”.

Da uomo di cultura direi che un professore di diritto romano è naturalmente uno storico, essendo il diritto romano il fondamento del diritto ovunque nel mondo e avendo mantenuto nel tempo il valore dei principi ai quali quel diritto si è ispirato, che sono alla base del pensiero occidentale, da Aristotele a Cartesio, passando per i giuristi romani da Sestio Elio a Celso ma anche a Cicerone e poi a quanti hanno dato lustro alla saggezza dell’Occidente, John Locke, Immanuel Kant, Thomas Reid, passando per Tommaso d’Aquino, senza dimenticare Pietro Verri, Cesare Beccaria, e Carlo Cattaneo. “Insomma, per dirla in breve, buon senso – per Valditara – è quella capacità di giudicare con equilibrio e ragionevolezza partendo sempre dalla realtà”. Normalità e buon senso, ragionevolezza e saggezza non mancano tra la gente ma vanno ricercati negli ambienti che influenzano il destino della comunità, la cultura, i media, la politica. Perché, a giudizio di Valditara un paese normale è “quello dove non ci si divide sui valori fondanti, quelli contenuti nella Carta costituzionale, dove il confronto politico e culturale avviene sempre nel rispetto dell’avversario, dove cioè chi non la pensa allo stesso modo non diventa un nemico da abbattere, un pericolo per la società intera, da delegittimare nella persona anziché nelle sue idee”. Partendo dalla Costituzione innanzitutto e alla luce del dibattito che l’ha promossa in sede di Assemblea Costituente e con riferimento ai valori millenari di una civiltà fondata su Atene, Roma e Gerusalemme “ma anche sul secolo dei lumi”.

Il libro procede da una ricostruzione storica del mondo politico italiano, da quella sinistra che – dice giustamente Valditara – non ha fatto i conti con il proprio passato, a differenza della destra, di quella parte della destra, di provenienza missina, che a Fiuggi, per iniziativa di Gianfranco Fini e di altri, aveva denunciato gli errori del fascismo, la negazione delle libertà civili, le leggi razziali, la guerra. La sinistra non ha avuto la stessa capacità, non ha avuto lo stessa forza, non ha avuto lo stesso coraggio di abbandonare l’esperienza comunista, come dimostra il fatto che – ricorda Valditara – un giornalista coraggioso, proveniente dalla sinistra, Giampaolo Pansa, per aver denunciato le violenze perpetrate da alcuni appartenenti alle formazioni partigiane comuniste nel corso della guerra civile, è stato oggetto di un’aggressione violenta, dimostrazione di intolleranza e di incapacità di ricercare la verità storica. Anche con riferimento alle violenze che hanno caratterizzato i regimi comunisti nei paesi dell’est, oltre la Cortina di ferro, da Budapest a Praga, e in Asia e a Cuba.

A conferma di questa incapacità di riflettere e di superare gli errori del passato Valditara ricorda le reazioni alla sua lettera del 9 novembre 2022 con la quale aveva invitato le scuole a discutere della portata dell’evento che ha consentito tra l’altro la riunificazione dell’Europa e il ritorno alla libertà e alla democrazia di gran parte dei paesi prima soggetti a regimi comunisti. Iniziativa sommersa da critiche feroci, provenienti da esponenti del mondo della cultura di sinistra, da rappresentanti della Cgil e addirittura da parlamentari del Partito Democratico. Un clima di intolleranza e di odio stigmatizzato anche da un politologo come Luca Ricolfi, da sempre collocato a sinistra, convinto che “una parte (per fortuna minoritaria) del mondo di sinistra non ha ancora accettato il pluralismo e la democrazia”.

L’intolleranza, l’incapacità di fare i conti con il passato alimenta l’aggressione a chi manifesta un pensiero diverso, porta all’insulto, alla denigrazione, alla delegittimazione personale dell’avversario politico in una visione ideologica che rifiuta il confronto pragmatico e razionale con la realtà, tipiche della sinistra post comunista. Che – sottolinea Valditara richiamando le parole di Paolo Mieli, eminente personalità della cultura – hanno “le proprie radici culturali nella storia e negli ideali della rivoluzione d’ottobre”.

È in questa mentalità che Valditara individua le ragioni delle dichiarazioni di Elly Schlein, a commento della sua proposta di revisione delle “Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, con le quali rappresenta il Ministro dell’Istruzione come colui che “sembra strizzare l’occhio alla repressione, sembra rimpiangere un tempo di bacchettate sulle mani, orecchie d’asino e ceci sotto le ginocchia”. Senza argomenti, la Segretaria del PD cercava di screditare, di delegittimare il ministro, “un metodo, quello di dileggiare, screditare, ridicolizzare l’avversario politico al fine di umiliarlo, utilizzato diffusamente in trasmissioni televisive sui giornali oppositivi al governo”.

Significativo il caso del ragazzo violento dal quale il Ministro auspicava un gesto di umiltà (“umiliandosi”, al riflessivo), cioè “prendendosi la responsabilità dei propri atti”. E il desiderio del disprezzo e della distruzione morale del nemico non ha fatto riflettere che “umiliarsi”, ovvero il farsi umili, è una delle applicazioni più autentiche del messaggio biblico e cristiano. Non era l’umiliazione della sanzione, ma una scelta saggia: “il bullo che metteva in gioco il suo io ipertrofico scegliendo un gesto di umiltà: riconoscimento dell’errore commesso”. In ultima analisi – aggiunge Valditara – “il riscatto e il recupero passavano dalla comprensione dell’errore”.

Ancora il volume segnala il linguaggio che ostinatamente accusa il governo e la sua maggioranza di fascismo, come argomento di demonizzazione dell’avversario, anziché di critica concreta e attuale delle sue iniziative. Con un linguaggio spesso dalle connotazioni lontane nel tempo. Ricorda, a proposito del Presidente del Consiglio, come la stessa Giorgia Meloni si è affermata politicamente negli anni in cui Gianfranco Fini andava a Gerusalemme per condannare i crimini del nazifascismo, arrivando a considerare il fascismo come il “male assoluto”.

Il libro, come sempre nei volumi di Giuseppe Valditara è ricco di citazioni puntuali anche su aspetti di politica internazionale che smentiscono e segnalano come la sinistra ricorra spesso alla alterazione dei fatti utilizzando in modo improprio affermazioni e parole per delegittimare avversari e diffondere la sensazione di pericoli inesistenti, con equivoci voluti. Una sinistra dalla evidente involuzione che, anziché volgersi verso una ragionevole socialdemocrazia, come probabilmente era intenzione di qualche suo leader all’indomani del superamento del vecchio PCI, ha abbandonato un sano riformismo emarginando nel contempo le posizioni che furono, per esempio, della Margherita, una delle componenti, di matrice cattolica, del Partito Democratico.

Valditara segnala la critica al principio di autorità. E sottolinea come, in questo modo, venga combattuta la stessa idea di autorità sottovalutando “il fatto che nel nostro assetto politico e istituzionale essa è legittimata dal processo democratico e quindi non riconoscere l’autorità legittima significa disconoscere le stesse istituzioni”. E chi le incarna. Il docente, ad esempio, come dimostrano i frequenti casi di aggressioni non solamente verbali, un tempo neppure immaginabili.

Il volume affronta i temi della sinistra massimalista, come quello dei diritti e lo fa con una puntuale documentazione delle idee che mettono in evidenza gli errori della sinistra che non fa autocritica, con il desiderio di migliorare.

Molto interessante è un paragrafo sul primato della proprietà pubblica su quella privata, il rifiuto del merito e della competizione che è uno degli argomenti delle sinistre sui quali Valditara più si è speso e più ha ha avuto il consenso di pedagoghi e sociologi. Ricordo ad esempio il Professor Paolo Crepet per il quale la scuola dovrebbe insegnare ai giovani a confrontarsi, a prepararsi ad una competizione nel mondo del lavoro che è nelle cose e che dimostra l’esigenza di acquisire una preparazione professionale adeguata, che in questo momento non c’è, tanto è vero che anche in sede europea è stato rilevato il livello, modesto, della preparazione dei nostri ragazzi. La ripresa è uno degli impegni del Ministro Valditara, non semplice da attuare perché si tratta anche di rivedere i programmi e la formazione del corpo docente.

Il libro affronta il tema dell’egualitarismo, del libero mercato, le vecchie ricette economiche di una sinistra illiberale, la deriva wokista assunta da oltre oceano che essenzialmente si concentra sul razzismo, lotta al capitalismo, lotta al patriarcato che mette insieme cose diverse sempre per negare la realtà. Ed è causa dei gravi problemi che il Paese soffre da tempo per l’incapacità di gestire la scuola, innanzitutto, e poi l’economia e i rapporti internazionali. Per l’Autore “è l’ora di una svolta culturale. Necessario un profondo cambiamento che parta dalle scuole, dalla formazione dei giovani e che sappia mobilitare quella maggioranza morale di italiani che ha saggezza, buon senso, razionalità, equilibrio, capacità di distinguere ciò che è bene da ciò che è male, presupposti necessari per attuare questa vera e propria rivoluzione”. Come al solito Valditara parte dalla Costituzione, dal primato della persona e dello Stato e lo fa con riferimento alla dottrina costituzionalista passando al primato della persona nella riforma della scuola.

C’è poi il tema della sicurezza nazionale concepita come funzione fondamentale dello Stato, e uno delle capitoli più importanti di questo libro la responsabilità individuale in una società in cui di doveri vanno tenuti presenti non solo i diritti. Poi il lavoro come espressione di libertà e la libertà del cittadino che si sviluppa nella proprietà privata, nell’iniziativa economica privata, nella libertà di opinione, nella tutela della dignità umana, nella libertà di manifestazione del pensiero.

Sul tema dell’identità, prezioso valore del Centrodestra, e della storia del pensiero occidentale Valditara ricorda come nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è scritto che “l’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale regionale e locale”. Questo dell’identità è un tema caro al centrodestra. Valditara richiama come la grandezza della Repubblica romana, secondo Catone, era dovuta alla continuità con il suo passato. E soleva dire, come ricorda Cicerone, “che la nostra Costituzione era superiore a quella degli altri Stati, perché le leggi e le istituzioni non erano state opera di singoli uomini… La nostra Costituzione non è sorta per opera di un solo legislatore o di una sola generazioni, ma nel corso di diverse età e per virtù di molti uomini”.

E venendo a parlare dell’identità Valditara sottolinea come “nella storia occidentale è sempre stata legata agli avi e ai propri discendenti, coloro da cui si è ricevuto e coloro a cui si intende trasmettere; pertanto l’identità è legata alla famiglia, alla propria casa, al territorio dove si è nati o che si è stabilmente eletto come proprio e dunque innanzitutto alla patria come luogo di appartenenza, non a caso la ‘terra dei padri’, ovvero degli antenati; quindi l’identità è indissolubilmente connessa a un modo di vivere, a una comune mentalità, a un sistema di valori che caratterizzano chi vive con noi in un certo spazio fisico”. Sull’identità le idee dell’Autore sono convalidate e messe a confronto con pensatori che sul tema hanno offerto un contributo significativo, da Edmund Burke a John Stuart Mill a Friedrick Meineke ad Ernest Renan. La Patria è un valore costituzionale non solo perché “la difesa della Patria” è un “sacro” dovere del cittadino, come dice la Costituzione all’articolo 52, sacro perché fu chiaro ai costituenti la necessità di mantenere questo aggettivo rafforzativo per sottolineare l’importanza valoriale della patria. Un valore che è stato inserito nelle nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Patria e identità portano ad affrontare il tema dell’immigrazione che Valditara aveva approfondito in uno studio che analizzava l’esperienza di Roma che aveva avuto la capacità straordinaria di includere coloro i quali si affacciavano ai confini della Repubblica e poi dell’Impero desiderosi di diventare cittadini romani, un traguardo straordinario consentito a chi rispettava le leggi di Roma e i costumi dell’Urbe condividendone la missione storica nel mondo.

Significativi alcuni passi delle conclusioni del libro che ricorda come gli estremismi nella storia “hanno portato tragedie”. Il wokismo “è uno di questi estremismi”, sottolinea Valditara. E richiama un’intervista di Giuliano Amato a La Repubblica del 6 marzo 2025 in cui ha fatto una coraggiosa e onesta autocritica: “chiamo in causa anche la responsabilità di convinti e democratici come me che negli ultimi cinquant’anni hanno sostenuto qualsiasi battaglia progressista senza rendersi conto per tempo della crescente distanza, talvolta eccessiva, rispetto ai valori tradizionali che tengono unite le nostre società”.

Concludendo Valditara ricorda come il centrodestra italiano, uscito vincitore dalle elezioni del 25 settembre 2022, stia cercando, “con un’azione di governo fatta di concretezza e con alcune importanti riforme, di ricostruire un paese normale”. Affiancare a quest’opera la consapevolezza culturale dell’operazione che si sta realizzando, “perché il confronto è innanzitutto sulle idee e sui valori che devono ispirare una società”.

In questa ottica il volume, che cerca di individuare “una possibile trama ideale, con la certezza che nessuna ricostruzione materiale di una nazione potrà fondarsi su solide basi senza una sua ricostruzione spirituale” si presenta come un manifesto di valori e principi, “partendo dalle scuole, dalle università per finire nei tribunali e quindi nella cultura. Serve, insomma, la rivoluzione del buon senso”. Nella convinzione che esista una maggioranza morale di cittadini che crede nel futuro della Patria. Una maggioranza morale alla quale il libro di Valditara intende rivolgersi, che “non ha dimenticato i grandi valori della nostra storia migliore, che sono alla base della nascita stessa della Repubblica… per mobilitarla a fianco di chi sta lavorando per ridare fiducia speranza e forza alla nostra Italia”.

Il riferimento alla Repubblica è nella logica del richiamo costante alla Costituzione. Ma voglio aggiungere, e sono certo che l’Autore ne converrà, che la storia d’Italia affonda le sue radici nel Risorgimento, cioè in quello straordinario periodo storico nel quale si è sviluppato il pensiero liberale e la concezione della democrazia rappresentativa che ha trovato nel corso del tempo uomini straordinari che hanno interpretato il desiderio di libertà e di progresso di una Nazione che, diceva Cavour in occasione del discorso in cui preannunciava che Roma sarebbe la Capitale, sarebbe diventata un “grande stato”. Ebbene, quella aspirazione deve essere ancora oggi il desiderio degli italiani onesti, delle persone per bene, in un programma per l’Italia. Che nasce dal confronto delle idee e si proietta inevitabilmente verso un futuro che ci auguriamo non sia tanto lontano.