di Salvatore Sfrecola

“All’italiana!” Ed è l’ennesima denigrazione di un modo di fare raffazzonato o di un atteggiamento poco corretto. Furbesco o furbastro di coloro che l’inno nazionale, “La Canzone degli italiani”, definisce “da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi”. Certo siamo anche un popolo di “Santi, Poeti e Navigatori”. Abbiamo geni nella letteratura, nelle arti, nelle scienze: poeti, romanzieri, giuristi, filosofi e, poi, pittori e scultori noti in tutto il mondo. I maggiori musei, dal Louvre al British vantano sale di opere italiane, a cominciare da reperti della Magna Grecia, romani, etruschi. Anche nella scienza, Volta con la pila, Meucci col telefono e Marconi col telegrafo sono noti più all’estero che in patria dove “Nemo profeta est”.

E riandiamo alle storie. Quando nel corso del Risorgimento uomini di cultura hanno immaginato l’Italia unita, perché giustamente ritenuta “Patria” quella terra per secoli governata da spagnoli, francesi e austriaci, il popolino non li ha seguiti, a volte li ha ostacolati. Come a Sapri, quando i “Trecento giovani e forti” al seguito di Ciro Menotti sono massacrati dai gendarmi con la complicità dei contadini che amavano i Borbone che pure li tenevano nell’indigenza e nell’ignoranza. Diversamente, quando Garibaldi sbarca a Marsala la borghesia siciliana che si era ribellata più volte al potere di Napoli corre sotto le bandiere del Generale che aveva assunto la dittatura e il nome di Vittorio Emanuele II, finalmente liberi, sicuri di entrare a far parte di un Regno “rappresentativo”, con tanto di Costituzione e Parlamento, disperdono l’armata di Francesco II. Una sconfitta che ancora oggi i “neoborbonici” tentano di giustificare evocando corruzione e interventi stranieri, soprattutto inglesi. Questi hanno realmente contribuito, come ha ricordato Re Carlo III del suo discorso alla Camera dei deputati, schierando le navi tra i cannoni borbonici e le navi che trasportavano i Mille. Ma non sono stati determinanti.

Poi passato lo Stretto di Messina, Città già ribelle e pertanto bombardata per ordine di Ferdinando II, per questo chiamato ”Re bomba”, le Camicie Rosse hanno occupato progressivamente la Calabria e la Campania fino a Napoli, accolti ovunque con la gioia e l’entusiasmo di chi finalmente ha conquistato una libertà troppo a lungo negata da sovrani inetti, circondati da una classe politica che non aveva saputo cogliere l’importanza della novità, nonostante le sollecitazioni che provenivano dai ceti colti. Potevano concorrere a fare l’Italia. Non hanno saputo farlo e sono usciti di scena.

Nei primi anni dello Stato unitario c’è stato certamente un cortocircuito, per cui, morto Cavour, la classe dirigente politica e di governo della nuova Italia non ha saputo cogliere il valore della varietà delle comunità che entravano a far parte del Regno. Lo aveva inteso Marco Minghetti, ma fu bloccato dalla preoccupazione di contrastare il brigantaggio che era sì endemico nel Regno delle Due Sicilie ma che assumeva una connotazione patriottica agli occhi delle plebi che issavano il vessillo del Borbone che da Roma alimentava la protesta anti unitaria di chi soffriva l’estensione al Sud delle leggi piemontesi, il servizio militare obbligatorio, la tassazione esasperata dall’esigenza di recuperare i costi delle guerre patriottiche e la prima industrializzazione del Paese e, infine, la mancata distribuzione delle terre ai contadini, come aveva promesso il Generale Garibaldi in nome di re Vittorio e che non fu possibile per l’ostilità dei latifondisti. Ce n’era abbastanza per chi voleva soffiare sul fuoco del malcontento, alimentato anche da ambienti ecclesiastici preoccupati che il nuovo Stato volesse sottrarre Roma al potere temporale dei Papi per farne la capitale, come aveva promesso solennemente Cavour alla Camera all’indomani della proclamazione del Regno.

Incerto l’inizio, gli italiani dimostrarono di essere un popolo nella Grande Guerra, quando da ogni angolo del Paese, spesso incapaci di capire il dialetto con il quale si esprimeva il vicino di trincea, sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e lungo il Piave si sacrificarono per portare il tricolore del Risorgimento a Trento ed a Trieste.

L’Italia era cambiata, maturata come maturano i sacrifici. Il fascismo tentò di interpretare il desiderio di far dell’Italia “un grande Stato”, come aveva preconizzato Cavour. Ma un’alleanza sbagliata ha condotto questo popolo in una guerra che un po’ di preveggenza avrebbe sconsigliato di intraprendere travolgendo un’intera generazione ancora ispirata al Risorgimento e con essa la Monarchia che l’Italia aveva concorso a unire.

Al potere forze estranee all’epopea risorgimentale, la Repubblica, nel frattempo intervenuta con non pochi dubbi sulla veridicità del risultato referendario, ha vissuto un primo momento di prosperità definito “boom economico” per poi proseguire stancamente avendo alla guida delle istituzioni un corpo politico-amministrativo progressivamente sempre più modesto, fino alla stagione attuale quando, passato a miglior vita l’eccentrico imprenditore sotto le cui bandiere si erano rifugiati gli eredi di buona parte della classe politica dei primi anni ‘90, sono sopravvissute le seconde file, modesti ma supponenti e arroganti i quali credono che possa durare a lungo una politica che affida a slogan urlati la ricerca del consenso. Con il risultato di schierare a destra una variegata e rissosa panoplia di partiti e movimenti dei quali è difficile individuare un tratto comune che non sia il desiderio di ottenere e tenere il potere al centro ed in periferia, una situazione del tutto speculare a quella che si osserva a sinistra, ove la confusione è aggravata dalla tendenza a far battaglie su situazioni che non interessano il suo elettorato. Schierandosi con il mondo arcobaleno, di modesto appeal elettorale. E così la politica continua a tra slogan recitati dall’una e dall’altra parte a vivere una realtà che non è quella dei cittadini alle prese con un carovita che inesorabilmente induce milioni di italiani a drammatiche scelte tra mangiare, curarsi e pagare le bollette di luce e gas, mai così salate.

Frastornati da questa realtà gli italiani si chiudono in sé stessi esprimendo il peggio di cui sono capaci. E pur eredi di Santi, Poeti e Navigatori ed anche di eroi, non riescono a percepire il senso di ciò che sta avvenendo in Europa ai cui margini un autocrate spregiudicato, alla ricerca di mantenere il potere a tutti i costi, scatena una guerra che non sembra possa facilmente concludersi. E mentre i governi europei aiutano lo stato aggredito al quale forniscono armamenti, con un impegno tuttavia che non riesce ad intimidire più di tanto l’aggressore, questo, convinto di essere al riparo da una risposta adeguata, continua a mantenere e ad accrescere la pressione delle armi. In contemporanea, non essendo stati capaci di valorizzare l’identità europea, nonostante i proclamati continui riferimenti alle radici giudaiche-cristiane o greco-romane i cittadini di questo Continente, che potrebbe esprimere una forza politica, economica e militare ragguardevole si dicono indisponibili a prendere le armi per difendere il paese aggredito.

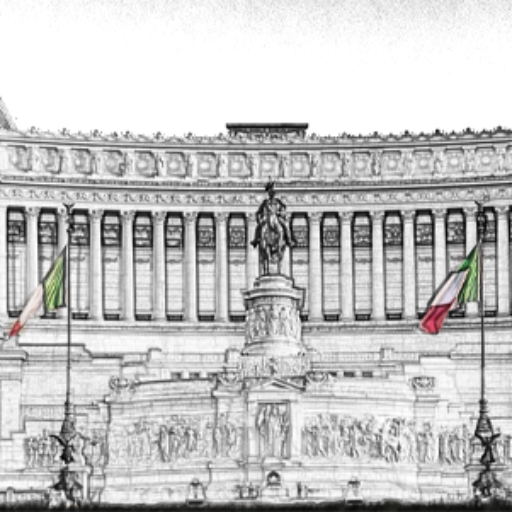

Alessandro Barbero, illustre storico, ritiene di individuare in questa stagione il clima della vigilia della Prima Guerra Mondiale. Altri vedono più somiglianza con gli anni che precedettero la Seconda, quando le potenze occidentali si mostrarono ad Hitler irresolute in termini inesorabilmente ma drammaticamente bollati da Sir Winston Churchill: “potevano scegliere tra il disonore e la guerra; hanno scelto il disonore, avranno la guerra”. Così è stato. Eppure, non si tratta di fare la guerra ma di dimostrarsi determinati non solo a non subire la violenza, che la storia insegna essere l’atteggiamento più adeguato. E pensare che nessuno aveva proposto di farla, perché chi ha suggerito di inviare truppe al confine dell’Ucraina le ha immaginate per mantenere la pace dopo la conclusione dell’armistizio. Come l’Italia fa già oggi in molte realtà turbolente, dal Kossovo al Libano. Si chiamano “missioni di pace”. Ma neppure in questa veste i soldati piacciono agli italiani tra i quali ancora una volta emerge la cialtronaggine del popolo “calpesto, deriso” nonostante i suoi Santi, Poeti e Navigatori e i molti Eroi con i quali nel corso dei secoli ha cercato di ispirarsi alla grandezza di quella Roma che dalle sponde del Tevere ha irradiato di civiltà il mondo intero.